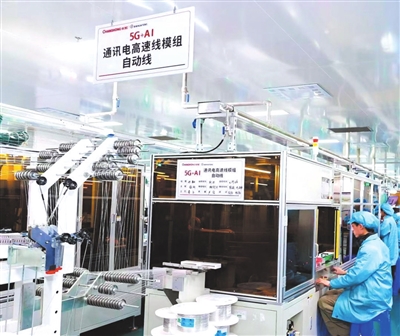

长虹华丰科技自研AI工业视觉检测系统,获国家智能技术最高奖并广泛应用于长虹各智能制造工厂。

长虹华意制冷压缩机连续12年全球销量第一,全球每三台冰箱中有一台使用长虹压缩机。

长虹能源高倍率圆柱锂电池年产突破5亿只,服务无人机与电动设备等。

在长虹华丰科技的实验室内,产品设计师张强正细心地调试一枚圆形连接器。这个看似普通的零件,将随着神舟系列飞船、长征系列火箭、“嫦娥”号、“天宫”号等航天设备进入太空,在极端高低温交替与强辐射环境中,承担起关键的数据传输使命。张强表示:“我们的产品要在极端环境下使用,不能出现任何微小误差。”这句话不仅透露出对技术的极致敬畏,也折射出长虹“隐形冠军”企业对精度与可靠性的不懈追求。

这枚连接器的背后,不仅仅是一家企业——当神舟飞船刺破苍穹、“嫦娥”带回月壤,藏在航天设备中的它正稳定履行使命;当千家万户的冰箱悄然制冷,每三台中就有一台使用同款压缩机;当能源设备持续输出绿色动力,西部最大的锂电池基地正日夜运转。很少有人注意到,这些低调却关键的产品,均来自长虹旗下三家企业:长虹华丰科技、长虹华意、长虹能源。它们如同产业链中的“量子微粒”,在各自领域啃下“硬骨头”,逐步成长为全球领跑者。

□ 彭紫薇/文

长虹控股集团供图

困局 从“传统”到“新入局”的共性难题

在长虹全面推进高端化、自主化转型的过程中,这三家分属不同赛道的企业,都曾因内外部环境陷入发展困境,反映出国有制造企业转型过程中的典型挑战。

长虹华丰科技作为国内连接器行业的奠基企业,自1958年成立以来,曾凭借“算盘计算参数、手工打磨零件”的工匠精神站稳市场。但随着新世纪的到来,企业逐渐显得步履蹒跚:体制僵化、核心技术流失、人才不断外流,曾经的“行业标杆”渐渐沦为“大而不强”的空架子,经营持续下滑,一度濒临破产。

长虹华意的困境则来得更加迅猛。其前身华意压缩曾是中国无氟压缩机的先行者,1990年建成国内首条无氟压缩机生产线,1996年成为“中国无氟第一股”。然而亚洲金融风暴与“三角债”的双重打击,使企业瞬间陷入“工资难发、资金难筹”的绝境。总经理肖文艺回忆时仍感慨:“资金困境几乎压垮了企业。”

长虹能源作为电池行业的后来者,成立于1999年,在发展初期产品线单一、技术积累薄弱、市场拓展困难,难以在激烈竞争中立足。

正是在这些看似无解的困局中,一场由长虹控股集团主导的“复活战役”,悄然拉开帷幕。

破局 长虹全链条支撑下的“特色突围路”

2007年左右,三家企业迎来转机——长虹控股集团开始实施系统性赋能。这不是简单的资金注入,而是涵盖资本、管理、战略的全链条支持。集团以2.34亿元竞得华意控股权,注入资金的同时引入市场化机制;为华丰提供改革启动资金,助其快速扭亏;对长虹能源则支持其完善碱性电池产品线,推动实现“一站式”采购服务。

然而单靠外力远远不够。三家企业在集团支持下,分别以不同方式实现突破,但共同点是紧扣“激活人”和“盯准事”两大核心。长虹控股集团则持续发挥“乘数效应”,为它们搭建成长阶梯。

长虹华丰科技依靠“三步走”战略摆脱困境:引进国际先进技术,开发拳头产品;推进混合所有制改革,让员工从“被动执行”转变为“主动担当”;通过股权激励和专项奖励留住核心人才。长虹华丰科技总经理刘太国认为:“最好的方式就是改变员工身份,让大家成为企业的主人。”这一系列举措显著提升了团队凝聚力和创新活力。

长虹华意则走“协同共生”之路。在长虹入主后,企业确立“家用冰箱压缩机全球第一强、商用冰箱全球第一大”的双目标,通过组建跨部门协同小组,统筹资源、明确分工——加西贝拉专注家用高效压缩机,景德镇基地主攻商用领域,荆州基地聚焦小微冰压,形成高效协同的产业格局。更实在的是“同创共享”激励机制,将员工收入与业绩直接挂钩,一线工人也能享受增长红利,极大激发了全员干劲。

长虹能源选择以“并购整合”实现快速超越。通过精准收购浙江飞狮、长虹三杰、深圳聚和源,企业迅速构建起“碱性电池+高倍率锂电池+聚合物锂电池”的“三位一体”业务格局,成为国内少数覆盖多类型电池并登陆北交所的企业。在没有先天资源优势的背景下,长虹能源凭借清晰的并购策略,在短短数年内实现了从单一产品向综合能源解决方案提供商的跨越。

在整个改革过程中,长虹控股集团持续注入“乘数效应”。文化上,三家企业共同秉持“以用户为中心”;资源上,集团搭建十大总部平台,实现全球工厂数据互通与技术共享;机制上,通过员工持股、超额利润分享、阿米巴模式等,将“同创共享”从理念转化为实践,成为企业增长的内生动力。

领跑 打破国外垄断的硬核成绩单

随着改革成效不断显现,三家企业在各自赛道逐步建立起领先优势,以技术突破和市场成绩印证了转型的成功。

长虹华丰科技实现了从“千元零件”到“百万级核心器件”的跨越,产品广泛应用于AI服务器等领域。近三年来企业研发投入占比超15%,并成立互联研究所加速技术转化。2018年,刘太国团队更创下“奇迹”,仅用一年时间就突破了被国外垄断的高速背板连接器技术,一举填补了国内空白。2025年上半年,公司营收达11.05亿元,同比翻倍,归母净利润1.51亿元,成功扭亏为盈。

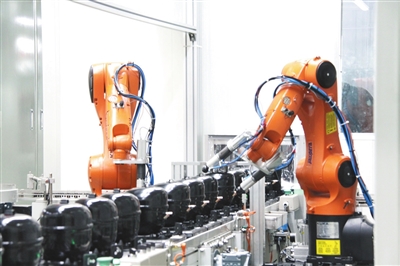

长虹华意在技术与规模上实现“双线领跑”。旗下NMD系列智能超高效商用变频压缩机能效达到国际领先水平;TE-HY系列成功进入北美高端市场,打破国外品牌的长期垄断。即便在2020—2022年全球制造业陷入低迷的时期,长虹华意仍实现产销量连续跨越6000万台、7000万台大关,市场占有率连续12年稳居全球第一。

长虹能源在绿色赛道快速崛起。绵阳、浙江嘉兴碱电基地依托MES系统与AI视觉检测完成智能化布局,泰国工厂投产在即,将形成“绵阳+嘉兴+泰国”的全球制造网络,大幅缩短国际供货周期。绵阳、江苏泰兴两大锂电池基地日产能超160万只,依托大数据实现全过程管控与全生命周期质量追溯。深圳聚和源研发的半固态电池(容量3000mAh)已可量产,TWS产品获行业头部客户认证,大方型产品与国内知名品牌进入批量合作阶段。2025年上半年,公司营收20.18亿元,同比增长23.91%。企业陆续荣获工信部“绿色工厂”、四川省“先进级智能工厂”称号,并入选工信部《2025年5G工厂名录》,实现了“绿色”与“智能”双突破。

启示 战略布局+机制创新铸就产业担当

三企业的成功逆袭,看似是独立成长的结果,实则离不开长虹控股集团“文化赋能+资源协同+机制创新”的全链条托举。这种支持不是短期行为,而是贯穿战略、文化、资源和人才各方面的深度助力,最终产生“1+1+1>3”的乘数效应,为中国制造培育“隐形冠军”提供了宝贵经验。

横向来看,这三家企业有着高度相似的成功基因:其一,战略聚焦,拒绝多元化陷阱,将资源集中于核心赛道;其二,坚持技术攻坚,长虹华丰科技研发投入占比超15%,长虹华意攻克商用变频核心技术,长虹能源布局半固态电池,均以高强度研发构建技术壁垒;其三,实施有效的人才激励,如三级利润分享、同创共享模式、股权激励计划,进一步激发了员工活力与内生动力。

如今,三家企业已瞄准新的竞争战场:长虹华丰科技为新能源汽车“三电系统”提供高压线束及充配电解决方案;长虹华意加速新能源汽车压缩机研发;长虹能源则在人形机器人、低空经济、消费电池升级、AI与储能等新兴领域持续探索。

中国制造的高端化叙事中,这些“隐形冠军”往往藏于产业链深处,却不可或缺。它们以航天级的精度打磨产品,以全球第一的规模支撑市场,以绿色创新引领未来。在长虹华丰科技的实验室、长虹华意的生产线和长虹能源的电池基地里,每一个细微进步都在积累成中国制造迈向全球领跑的巨大能量。真正的强大,从来不是喧嚣的“巨头光环”,而是无数个“量子微粒”在各自赛道中成为不可替代的硬核力量。